今日は参観日です。参観日に先立ち、ボランティアの保護者の方々が、子どもたちが集めたベルマークの集計をしてくださいました。ありがとうございました。

5・6年生は、警察の講師の方をお招きし、情報モラル講習会を行いました。身近な情報機器の安全な使用法について、いろいろ知ることができました。

1・2年生は体育、3年生は算数で足し算のひっ算、4年生は道徳の学習です。どのクラスでも、集中して授業を受けていました。保護者の皆様、ご参観くださり、ありがとうございました。

給食メニュー

バーガーパン ・ オニオンスープ ・ じゃこカツ ・ 甘夏サラダ ・ ボイルキャベツ ・ 牛乳

今日は、パンにじゃこカツとボイルキャベツをはさんで食べる「じゃこカツバーガー」でした。1年生の教室を覗くと、上手に具材をはさみ、大きな口でほおばっていました。

5月14・15日、よしうみバラ祭りが行われました。2年間、コロナのためできなかったのですが、今年度は実施することができました。子どもたちも楽しみに待っていました。満開の美しいバラが迎えてくれました。3年生は、総合的な学習の時間、バラについて学習する予定になっています。

今日は曇り空ですが、雨の心配はなさそうです。今週末に控えた修学旅行、天気が良ければいいですね。

1年生はひらがなをていねいに書く練習です。2年生は教材文を内容で分ける勉強でした。

3年生の教室には、指で描いた花が美しく飾られていました。4年生は漢字のつくりの勉強でした。

5年生・6年生も、図工の作品が掲示されていました。それぞれの工夫があり、とても素晴らしいですね。

給食メニュー

ごはん ・ きくらげのそぼろスープ ・ かつおのかりんと揚げ ・ 青じそドレッシングサラダ ・ 牛乳

今日は1日雨模様です。明日、明後日は、雨がやみ、バラ祭りに参加する子どもたちが多くいるようです。

1・2年生の体育では、体育館で鬼ごっこです。時間を決め、全力で走っています。

3年生は算数で、3つの数が出てくる問題を、線分図をかいて解決していました。4年生は国語で、人偏の付く漢字について勉強していました。どんな特徴があるかな?

5年生は算数で、体積のいろいろな表し方について考えていました。6年生は英語で、専科の先生やALTの先生と一緒に楽しく英語の歌を勉強していました。

給食メニュー

麦ごはん ・ グリーンカレー ・ まめまめキッシュ ・ ハムマリネ ・ いりこ ・ 牛乳

今日は青少年赤十字登録式がありました。最初に運営委員会が青少年赤十字の目的を発表しました。「気づき、考え、実行する」ことの大切さと自分たちにもできるという意欲付けを行った後、署名をしました。校長先生からは、「気づき、考え、実行する」の後、「振り返る」を行い、自分の行動が自分や周りの人の役に立っているか、もっと役に立つにはどうしたらいいか、振り返ることで、もっと吉海小がよくなっていくというお話がありました。

5月12日(木)給食メニュー【ピースの日】

ごはん ・ 新じゃがいものそぼろ煮 ・ 白身魚の若草焼き ・ プロテインサラダ

今日は朝から雨模様です。今週はずっとこんな天気が続くので、傘が必要ですね。

1年生は、図書室の本を借りてたくさん本を読んでいます。読書は自分の世界を広げる、素晴らしいものです。2年生は、縦割り班活動のための自画像を描いていました。

3・4年生は、図工で、指に絵の具を付けて花を描いていました。とても鮮やかで、きれいですね。

5・6年生は、算数でした。比例や文字を使った式など、中学校の数学につながる勉強で、電子黒板を使っていました。

給食メニュー【世界の料理 タイ】

ガパオライス ・ ゲンチュー(肉団子スープ) ・ ヤムウンセン(春雨サラダ) ・ 牛乳

新しい1週間が始まりました。長かったゴールデンウィーク、いろいろな体験ができたでしょうか?これからしばらく、天気の悪い日が続きそうです。今日は気温も下がっています。体調管理をしっかりと行いましょう。

2時間目、1年生はブロックを使って数字の勉強でした。具体物から半具体物と、数字の概念を身に付けています。2年生は2桁引く1桁の計算です。数字が大きくなってきています。3年生も算数で、しっかりと先生の説明をいい姿勢で聞けていました。

4年生は理科のテストです。集中して頑張っています。5・6年生は音楽で、曲調の異なる2曲について、その違いを考えていました。図書室前には、おすすめの本の紹介が掲示されていました。

給食メニュー

ごはん ・ 吉野汁 ・ ひじきとチーズのハンバーグ ・ さきいかサラダ ・ 牛乳

5月2日、ゴールデンウイークの中日です。とてもすがすがしい、気持ちのいい天気です。

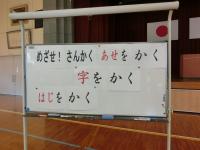

今日は、全校朝礼で、校長講話がありました。「めざせ!さんかく」という、「汗をかく(何事も一生懸命頑張る)」「字をかく(見るだけ、聞くだけでなく、手をしっかり使って勉強する)」「恥をかく(失敗を恐れず新しいことに挑戦する)」ことの大切さのお話でした。

2時間目は交通安全教室でした。伯方警察署の方や保護者の方、交通指導員の方のご指導で、1・2年生は安全な公道の歩き方、3~6年生は自転車の乗り方を勉強しました。普段は左右の安全確認をしているけど、後方の安全確認まではしていない児童の皆さんにとって、とてもいい勉強になりました。

給食メニュー 【八十八夜】

ごはん ・ 新玉ねぎのみそ汁 ・ 豚肉のしょうが炒め ・ 藤の花あえ ・ お茶マフィン ・ 牛乳

5月2日は、八十八夜です。そこで、今日のメニューには、お茶香る「お茶マフィン」が登場しました。

1個ずつ手作りのマフィンを、おいしくいただきました。