4月10日(金)の給食メニュー

わかめごはん ・ しらたまだんごじる ・ わかどりのスタミナやき ・ しまなみジュレサラダ ・ おいわいこうはくゼリー

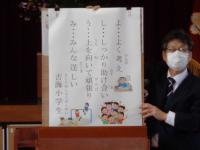

今日は、『口は「幸せ」のもと』という言葉についてお話します。口にはたくさんの幸せなことが集まっています。お友達とおしゃべりする、体の中で、こんなに幸せなことの集まっている場所はありません。そして入れる「食べもの」と、出す「言葉」の玄関でもあります。食べるものを選んで体と心を健康にするように、出ていく言葉も、まわりを幸せにできるものを選びたいですね。

4月9日(木)の給食メニュー

ごはん、糸こんにゃく卵とじ、揚げ出しごとうふ、しらすあえ、牛乳

新年度がスタートし、今日から給食も始まりました。久しぶりの給食ですが、新しい学年・教室・先生と食べる味はどうでしょうか? おぼんの上をじっくりと見てみましょう。量が少し増えているのに気がつきましたか。一つ学年が進み、体がどんどん大きくなっているため、丈夫な体でいるための栄養もたくさん必要になるからです。なるべく減らさないで、しっかり食べましょうね。今年は、学校中で完食を目指してほしいです。給食の感想や、リクエストなどありましたら、どんどん聞かせてください。待っています。

桜がとても美しく咲きほこっています。

今日は久しぶりに全校生徒が登校し、学校がとても明るくなりました。

新しい4人の先生方もお迎えしました。

8人の1年生を迎える入学式も盛大に行われました。

素晴らしい天候の下、令和2年度の吉海小学校が始まりました。

愛媛県内の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、入学式準備と入学式を次のように変更させていただきます。

① 入学式準備について(5・6年生のみ)

5・6年生による入学式準備は中止し、教職員で準備します。そのため、5・6年生のみなさんはお休みとします。

② 入学式について

参加者の間隔を十分に取り、換気を行った上で実施します。なお、国歌「君が代」斉唱と在校生お祝いの言葉(校歌斉唱)は中止とします。

③ 春休み中の旅行について

子どもさんが春休み中に新型コロナウイルス感染症拡大警戒地域(首都圏、関西圏等)に旅行された場合は学校までお知らせください。

晴天に恵まれ、卒業証書授与式が行われました。

卒業証書を受け取った後、中学生になってがんばりたいことを一人一人、堂々と発表しました。

規模を縮小しての式でしたが、心のこもった思い出深い卒業式となりました。

6年生のみなさん、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。

明日、24日(火)は、卒業式です。

今日は、教職員で卒業式の準備をしました。

卒業生の皆さん一人一人の笑顔を思い浮かべながら、最高の一日にするために、丁寧に掃除をしました。

準備は整いました。

明日、卒業生の皆さんを待っています。

久しぶりに、朝から元気のよい挨拶が、校庭に響きわたりました。学校に活気があふれます。

6年生は、卒業式のリハーサルを行いました。卒業を控え、表情も引き締まっています。

1年生から5年生は、各学級で、臨時休業中の様子を聞いたり、課題を確かめたりしていました。

これから、また一週間ほどの休みとなります。

規則正しい生活をして、体調に十分に気を付けましょう。

全校登校日に、休業中の学習の様子を聞くと、復習をしっかりとしているようです。

臨時休業中における学習支援のために、いろいろなコンテンツがあります。

それを紹介します。

① ラインズeライブラリ

予習、復習ができます。使用方法については、3月3日にプリントを配布しているので、そちらをご覧ください。

② 愛媛県教育委員会ホームページ

重要 新型コロナウィルス感染症関連情報をクリック → 臨時休業期間における学習支援コンテンツの紹介

このコンテンツの中から、文部科学省に開設された学習支援コンテンツポータルサイトへもアクセスできます。

ご家庭での学習にお役立てください。

3月16日(月)は、全校登校日です。

3月3日に決めた新しい登校班で、集団登校です。

帰りは、1年から5年までは集団下校となります。

6年生は、卒業に向けての準備がありますので、集団下校はしません。

体調が悪いときは無理をしないようにし、登校するときは、できるだけマスクを着用するようにお願いします。

みなさんに会えるのを楽しみにしています。

臨時休業に入り、一週間が過ぎました。

毎日、どうしているかな?元気かな?と、気になっていましたが、先日、家庭訪問で久しぶりにみんなの元気な様子を聞くことができ、安心しています。

学校では、卒業式に向けて少しずつ準備を進めています。

卒業生にとって大切な一日となるよう、準備を進めているので、みなさんも体調に十分に気を付けてください。