3年生は理科の時間、アルミ缶やスチール缶などの他、身の回りのものが磁石にくっつくかどうか、実験を通して調べてみました。

また、その結果をノートにまとめ、今後の学習に生かす準備をしました。「教室の鍵にはくっつくかな。」「廊下や窓枠はどうかな。」

「うわあ、くっついた。」など、児童の生き生きとした反応が聞こえてきました。やはり、実際に体験するということは、教育を進める上で、とても大切なことだと再認識させられる時間でした。

コロナ禍で制限されることが多いですが、忘れてはいけない学習風景だったと思います。

5年生

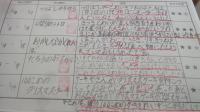

5年生は理科の時間、決まった体積の水に溶ける食塩やミョウバンの量に限りがあるかどうか、実験で調べてみることにしました。

水の体積は50mLとし、小さじすり切り1杯(約2g)の食塩やミョウバンが何杯溶けるかを調べていきます。

子どもたちは食塩やミョウバンを慎重に小さじすり切り1杯にし、水に入れて一生懸命かき混ぜて溶かしました。

その結果、食塩は7杯、ミョウバンは2杯しか溶けないことが分かりました。

このことから、決まった体積の水に溶けるものの量には限りがあり、ものによって溶ける量に違いがあることが分かりました。

次回は、食塩やミョウバンをもっとたくさん溶かす方法を考え、実験で確かめていきます。

2月2日(水)給食メニュー

ごはん ・ 冬野菜と豚肉のごま炒め煮 ・ みそつくね焼き ・ めかぶと水菜のサラダ ・ 牛乳

糖質は、ごはんやパン、麺などに多く含まれ、体内で消化されてブドウ糖になり、脳や体のエネルギー源になります。成長期はエネルギーの必要量が増えるので、とても大切な栄養素です。ごはんなどの主食をとらない食事のことを「糖質制限食」といいます。糖尿病の治療やダイエットの方法として話題になっていますが、糖質の少ない食事は、死亡リスクが高い、という研究結果もあります。また、成長期の無理なダイエットは、将来の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。成長期に身長の伸びに合わせて、体重が増えることは、健康の証です。毎日を元気に過ごすため、毎食必ず主食をとって、栄養バランスをととのえ、しっかりエネルギーを補給しましょう。

2年生

2年生は、昔話を基にして、すごろく作りに取り組んでいます。

今日は、すごろくのマス目とコマを作りました。

楽しいすごろくになるように、マス目の配置を考えたり、昔話の登場人物をコマにしたりしました。

完成が楽しみです。

2月1日(火)給食メニュー

コッペパン ・ ペンネアラビアータ ・ 豆腐のベーコン焼き ・ たらマヨポテトサラダ ・ 牛乳

ペンネとは、イタリア語で羽根やペンを意味する言葉で、ペンの先のような形をしているパスタです。アラビアータソースとは、トマトベースのソースで唐辛子、にんにくを入れたスパイシーなソースです。トマトのさっぱりとした酸味と唐辛子の辛味、にんにくの風味が食欲をそそりますね。実は、アラビアータというイタリア語を、日本語に直訳すると「怒りんぼ風」となります。この由来はアラビアータを食べると、ソースの辛さで怒ったように顔が赤くなることから、この名前がついたと言われています。今日は、みなさんが食べやすいように、あまり辛くないようにしていますが、料理の名前も、言葉の意味を調べてみると、おもしろいかもしれませんね。

今日から2月です。給食の掲示板も、新しくなりました。

今月は、大豆の加工品について、寒さに負けない食事について等掲示しています。

以下の3枚の写真は拭き掃除をしている児童の姿です。

左は階段、中央は教室、右は廊下を拭いている児童の写真です。

3枚に共通していることが分かりますか?

そうです。

3人とも膝をついて拭き掃除をしています。

3人とも心を込めて、丁寧に拭き掃除をしていることがとてもよく分かります。

彼らのおかげで、吉海小学校の床はどこも美しく輝いています。

1月31日(月)給食メニュー

ごはん ・ マーボー豆腐 ・ いそもん揚げ ・ のり酢あえ ・ 牛乳

麻婆豆腐には、「豆板醤」という辛い調味料を使っています。そこでクイズです。豆板醤は、ある豆から作られています。さて、その豆とは次のうちのどれでしょうか?

①大豆 ②小豆 ③そら豆

正解は、3番の「そら豆」です。豆板醤は、そら豆や唐辛子から作られています。麻婆豆腐に使っている豆腐には、体をつくってくれるたんぱく質や、骨や歯を丈夫にしてくれるカルシウムがたくさん入っています。残さず食べましょう。

子どもたちが楽しみながら読書を行い、豊かな感性を養うことができるよう、今月から月末にイベントを行うことになりました。

1か月間に目標冊数を読み、みきゃん通帳に感想を書いた児童がくじ引きに参加できるというイベントです。

昼休みになると、たくさんの児童が楽しそうに図書室にやって来ました。

図書委員会の児童が世話をし、くじで当たったしおりを下級生に渡しました。

もらった児童は、とても嬉しそうに、友達と見せ合っていました。

このイベントがきっかけとなり、本を好きになる児童が増えることを願っています。

1月28日(金)給食メニュー

鯛めし・ すまし汁 ・ せんざんき ・ たくあんのしらすあえ ・ 手づくりみかんゼリー ・ 牛乳

鯛めしは、愛媛県の郷土料理です。実は、愛媛県には、今日のような鯛めしのほかにも、違う食べ方の鯛めしがあります。知っていましたか?

もう一つの鯛めしは、鯛の刺身を、しゅうゆ・だし・生卵で作ったタレに漬け込み、そのまま、豪快にご飯にかけて食べるという鯛めしです。高級卵かけごはんのような料理ですね。今日の給食の鯛めしは、主に、中予・東予地方で食べられていると言われています。今日で、給食週間は終わりますが、これからも給食には、おいしい地元の食べ物や郷土料理が出てきます。地元の自然や生産者の方々の働きに感謝して、味わって食べましょう。

今日、校内なわとび大会が行われました。今年はコロナ感染対策のため、体育館で各学級ごとに実施しました。

これまで、休み時間や体育の時間を使ってなわとびの練習に励んでいた子どもたち。

今日の大会では、学年の目標回数や自分の記録を更新して喜ぶ児童がたくさんいました。また、友達の頑張りに拍手をしたり、応援したりする児童もいました。

それぞれの児童が自分の力を発揮できた大会になりました。